Михаил ГОЛДЕНКОВ

«Аналитическая газета «Секретные исследования», №16, 2020

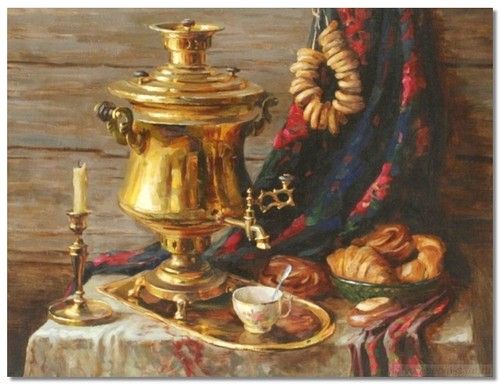

В нашей газете мы уже разоблачали мифы о якобы «русском» изобретении различных предметов русского быта, культуры и кухни – лаптей, танцев, пельменей, кокошников и др. Сегодня очередь за самоваром. Почему он «русский»?

НЕТ, НЕ ПЁТР

Википедия пишет, что существует легенда, согласно которой самовар в Россию из Голландии завёз Пётр I, надо полагать, вместе с мифической картошкой. Но в действительности, отмечает Википедия, самовары появились только через полвека после смерти царя Петра. И это тот случай, когда Википедия не обманывает нас, как с картошкой. Верно, при Петре в Московском царстве самовара не знали. О появлении первых документально зафиксированных самоваров в России (в Туле) известно следующее. В 1778 году на улице Штыковой, что в Заречье, братьями Иваном и Назаром Лисицыными изготовлен самовар в небольшом первом в городе самоварном заведении. Основателем этого заведения был их отец Фёдор Лисицын, который в свободное от работы на оружейном заводе время построил собственную мастерскую и упражнялся в ней работами по меди. Вот! Только в 1778 году появляется первый самовар в России!

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Российские авторы почти все отмечают, что самовар истинно «русское» детище, занимающее особое положение в культуре чая в России. Удивительно – насколько самовар стал распространённым в России, настолько же и загадочен для самих русских в вопросе, а откуда он взялся и когда? И правда, далеко не каждый знает, когда и где был изобретён первый водогрейный сосуд. А ведь история самовара, в самом деле, уникальна и почти не исследована.

Что касается происхождения слова «самовар» – даже здесь мнения историков расходятся. Разные народы России аппарат называли по-разному: в Ярославле это «самогар», в Курске – «самокипец», по-вятски же его величали «самогрей». Прослеживается общая идея предназначения медного сосуда: «сам варит». Другие исследователи находят подтверждения татарского происхождения от слова «снабар» (чайник). Именно татары завезли самовар в Россию, переняв его у персов.

ДРЕВНЕРИМСКИЙ САМОВАР

Но и персы не были пионерами самовара. Европейские корни самовара уходят куда глубже, чем кажется. Они произрастают из места, куда ведут все дороги на Земле, – Древнего Рима. Археологи обнаружили в Риме приборы, работающие по принципу «русского» самовара. Невероятно, но напитки из самоваров пили римляне ещё во времена античности. Аутепса – так назывался античный самовар. Довольно простое, но, тем не менее, оригинальное и крайне полезное изобретение устроено следующим образом: внешне аутепса представляла собой нечто похожее на высокий кувшин, внутри которого находились две ёмкости, для угля и для жидкости. Раскалённый уголь подавался через отверстие сбоку, а жидкость наливалась с помощью черпака. В этом же устройстве можно было охлаждать напитки в жаркие дни, для этого вместо угля использовался лёд.

КИТАЙСКИЙ ХО-ГО

Но в Персию самовар пришёл скорее всего из Китая. Аналогичное приспособление существовало и там. Глубокая чаша на поддоне, снабжённая поддувалом и трубой, представляла собой знаменитый китайский прототип самовара, именуемый хо-го. Изготавливают хо-го из металла и фарфора. В них, как правило, подают суп или кипящий бульон. Однозначно, происхождение самовара, как и появление чая в России, обязано Китаю, и прообразом «русского» самовара является китайский хо-го. Но финно-угры Урала, будущие великоруссы, никогда не граничили и не торговали с Китаем. Это делали татары. Похоже, именно они и трансформировали самовар в том виде, в каком потом он стал распространяться в России, но только лишь к середине XIX века. Но к татарам вернёмся чуть ниже.

НЕ ТУЛА?

Государственный архив Свердловской области говорит, что подтверждается версия о более раннем появлении самовара в России, это засвидетельствовано таможенной службой Екатеринбурга 7 февраля 1740 года. Согласно описи конфискованного имущества Демидова, оно включало, кроме шести кадушек мёда и кулей орехов, медный самовар. А дословно: «Самовар медный, лужёный, весом 16 фунтов, заводской собственной работы». Официально зафиксированное появление самовара в Туле и его распространение на Урале разнятся почти в сорок лет. По сей день остаётся открытым вопрос из истории самовара – Тула или Урал стали родиной «русского» самовара? Получается, что в 1730-1740 годах самоварами пользуются на Урале, и только позже – в Туле, Москве и Петербурге.

Но Урал – это вотчина татар, волжских булгар, и вот они-то и пользовались тогда самоварами, когда про них никто не знал ни в Москве, ни в Туле.

Но именно Тула стала распространителем самоваров. Уже в 1803 году на Лисицыных работали четыре тульских мещанина, семь оружейников, два ямщика, тринадцать крестьян. Всего двадцать шесть человек. Капитал фабрики составлял 3000 рублей, доход – до 1500 рублей. Фабрика в 1823 году перешла к сыну Назара Никите Лисицыну. Самовары Лисицыных славились разнообразием форм и отделок: бочонки, вазы с чеканкой и гравировкой, самовары яйцевидной формы, с кранами в виде дельфина, с петлеобразными ручками. Но есть и данные, что в Туле самовары появились тогда же, когда и у волжских булгар на Урале.

Распространителем самоваров в России помимо Лисицыных был и немец Тейле. Рейндгольд Эрдман Тейле приехал в Тулу в 1840-х годах из Пруссии. В 1870 году он открыл небольшую самоварную фабрику. В 1874 году фабрика стала паровой, через пять лет на фабрике уже были два паровых двигателя, в 24 и 36 лошадиных сил. Основной продукт фабрики – самоварные детали, запчасти. В 1879 году Рейнгольд подаёт прошение в департамент торговли и мануфактур на утверждение образца клейма, которое он намеревается накладывать на свои самовары. Фабрика развивалась и приносила хороший доход, в 1883 году на ней работало 50 человек и было произведено товаров на 75.000 рублей. Фабрика выпускала не только самовары разных сортов, но и другие хозяйственные товары.

Самоварное производство оказалось весьма прибыльным. Кустари быстро превращались в фабрикантов, мастерские – в фабрики. В XIX веке самоварное дело распространяется за пределы больших городов и наблюдается в Вятской, Владимирской и Ярославской губерниях. К 1850 году во всей России насчитывалось 28 самоварных мастерских. В год производилось около 120 тысяч медных самоваров. Вот только тогда – середина XIX века – самовар становится чем-то распространённым, популярным, чем-то русским. Но это же Россия уже без Пушкина и Гоголя. Это не есть старина глубокая! Самовар стал воспеваться в русских народных песнях, о нём сложились пословицы: «С самоваром-буяном чай важнее, беседа веселее», «Где есть чай, там под елью рай». Но эти песни и пословицы не создавались в «незапамятной Руси-матушке», а лишь во второй половине XIX века. Это уже новое время!

А ЗАЧЕМ НУЖЕН САПОГ?

В России сапогом раздувают самовар. Это тоже что-то сугубо русское. Зачем выбран такой по идее нечистоплотный метод? Не удалось найти нигде, где бы объяснялось, зачем вдруг взяли для раздувки именно сапог. Все авторы описывают лишь сам процесс:

«Сапогом раздувают огонь внутри самовара. Берут кожаный, с мягким голенищем. Лучше не брать резиновые или сапоги из синтетики. Голенище сапога надевают на горлышко кувшина и несколько раз резко нажимают. Воздух резко притекает к углям, и они разгораются. Также сапог применяют, если заложили внутрь самовара влажные дрова, и они не хотят гореть».

Но насколько это оправданно и гигиенично?

«Сапожники» пишут: «Не стоит опасаться, что чай от этого испортится, или в него попадут микробы с грязью. Он [сапог] надевается непосредственно на то отверстие, которое не имеет отношения к напитку. Он требуется для раздувания и наилучшего разогрева. Для подобных целей профессиональные самоварщики советуют использовать изделие из натуральной кожи с достаточно мягким и гофрированным голенищем. При его надевании на трубу создаётся ускоренное живое движение воздуха, которое позволит разогреть и подсушить отсыревшие щепки. На вкусе никак это не скажется».

Однако сапог, о чём мы уже рассказывали на страницах нашей газеты, в XIX веке всё ещё редкая и дорогая обувь в России. Особенно редкая у крестьян. И даже у городских мещан. Её далеко не каждый может себе позволить, а потому такое обращение с сапогом могло быть лишь только там, где кожаный сапог был обычной обувью. То есть у татар, волжских булгар, и у казаков, которые до середины XIX века и были тюрками, роднёй булгарам-татарам, а их язык (казацкий) почти совпадал с современным казахским. Учёные Казахстана справедливо говорят, что казахи сохранили тот тюркский язык, на котором говорили все тюрки времён и Чингисхана, и Батухана, т.е. в XIII – XIV веках. Включая и половцев-казаков тоже. Не зря Владимир Даль, полунемец-полудатчанин, автор знаменитого словаря, проживая в казацком Луганске, вначале научился говорить по-казахски (язык тюркских половцев-казаков), а уж потом по-русски.

И вот казаки в походных условиях и стали применять для раздувания углей такой нехитрый солдатский способ, который всегда под рукой – сапог. Самовар – это и есть сосуд для нагревания воды в походных условиях. Татары-булгары использовали его в годы кочеваний, а при оседлом образе жизни находили весьма громоздким и неэффективным против удобного чайника. Так как казаки служили во всех городах России, то от них эта грубоватая солдатская привычка передалась и уралоидам – вчерашним финно-уграм, позже великоруссам. Однако, не надо думать, что самовар после всего стал частью русской культуры. Он… не прижился.

МИФ ПРО САМОВАР

Удивляет не только то, что самовар абсолютно не прижился в Беларуси, Украине, Прибалтике, Молдове, но и то, что он вопреки мифу не прижился даже в России. Именно так! Самовар не появился у русских крестьян, не появился у городских мещан, у российских евреев, не появился у большинства русских дворян, которые наполовину были немецкого происхождения, а на половину «польского» и прочего европейского. Самовар стал лишь на лет 50 модным атрибутом у не особо обладающих высоким вкусом слоёв населения России: попов, кулаков и помещиков. Большой, толстый и неудобный самовар не смог конкурировать с куда как более эффективным чайником, а попам наверняка лишь нравился своими размерами и медным блеском а-ля церковные купола. Попы любили всё большое и блестящее. Самовар не приняла русская интеллигенция – дворянство. Ну а после революции 1917 года самовар стал и более того – символом буржуйского мещанства. И исчез.

Для прочих славян (беларусов, украинцев, поляков и др.) Российской империи, как и для немцев, латышей и прочих народов, самовар на столе смотрелся дикостью – эдакий огромный чан с кипячёной водой, чьё место на кухне, а не на столе гостиной. Большевики к тому же видели тут и атрибут буржуйского быта. Правда, нельзя сказать, что самовар исчез именно как атрибут свергнутого класса кулаков и попов. Нет. Он исчез в большей степени из-за своей неэффективности в масштабах городских и деревенских квартир. Куда как удобнее чайник. Хотя иногда самовар некоторые люди в России используют даже сейчас, но это уже дань той поповско-кулаческой моде – якобы «народной», «русской», но на самом-то деле совершенно нерусской, и даже не славянской.

Что касается СССР, то в Москве вплоть до начала 1970-х в каждом микрорайоне были «станции», в которых жители бесплатно набирали кипяток. Но это уже прочно забыто, остались лишь выпуски сатирического киножурнала «Фитиль» о плохой работе этих «станций кипятка»…

***

РЕКЛАМА

Необходимо поднять уровень продаж? Заказать услугу мерчендайзинга можно, оставив заявку на сайте kz.plan-o-gram.com. Контроль запаса товара на складах, заполнение витрин, своевременное обновление цен.