Ян ЛИСОВСКИЙ

«Аналитическая газета «Секретные исследования», №12, 2022

В СССР принижали роль ленд-лиза, и это же продолжают делать ныне в РФ, утверждая, что, мол, Советский Союз победил бы сам, даже без помощи и участия в войне союзников. Давайте же представим себе, что происходило бы в таком случае на самом деле.

1 октября 1941 года началась поставка самолётов (истребителей и бомбардировщиков), танков, противотанковых и зенитных орудий, грузовых автомобилей, а также алюминия, толуола, тротила, нефтепродуктов, пшеницы и сахара

История – это не что-то предопределённое, и по каким-то причинам она иногда может пойти по совсем другому руслу событий. У специалистов существует особый термин «альтернативная история», и это не какая-то ненаучная фантастика или отвлечённые умопостроения, а важный научный метод, который позволяет глубже и правильнее понять истинные причины исторических процессов. Один из хороших примеров исследования такой альтернативной истории – статья известного российского историка Марка Солонина «Кто победил Гитлера». Автор рассматривает альтернативную реальность, в которой СССР вёл бы войну против Гитлера без союзников и без ленд-лиза. Ниже мы приводим основные положения историка и наши комментарии и дополнения.

Перед этим напомним, что по ленд-лизу СССР получил от США продукции на 11,2 млрд. долларов, что 138,25 млрд. долларов в ценах 2008 года, а вернул США только 0,7 млрд. долларов.

АЛЬЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Марк Солонин рассказывает, что в этой альтернативной реальности пошло иначе:

«Итак, легенда игры. До утра 22 июня 1941 года всё развивается так, как оно и было в реальной истории. Изменения начинаются в 9 вечера 22 июня. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль выступает по радио с обращением к нации, произносит свою знаменитую фразу «нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма», напоминает о том, что «за последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я», и сообщает решение правительства: прекратить военные действия против Германии, дабы не мешать двум исчадиям ада (Гитлеру и Сталину) уничтожать друг друга. На следующий день, 23 июня Гитлер выступает в рейхстаге с заявлением о том, что ненужная война между братскими германским и англо-саксонским народами, спровоцированная еврейско-большевистскими олигархами с Уолл-стрита, прекращается.

24 июня с обращением к нации выступает президент США Рузвельт. С присущим янки циничным юмором он извлекает из кармана газету «Правда» от 1 сентября 1939 г. и зачитывает вслух фрагмент выступления главы советского правительства товарища Молотова: «Если уж у этих господ (тов. Молотов имел в виду руководителей Англии и Франции) имеется такое неудержимое желание воевать, пусть воюют сами, без Советского Союза (Смех. Аплодисменты). Мы бы посмотрели, что это за вояки. (Смех. Аплодисменты)».

Выдержав паузу (дабы слушатели могли вдоволь посмеяться), Рузвельт говорит о том, что теперь, избавившись от забот и затрат, связанных с войной в Европе, Соединённые Штаты направят свои усилия на нормализацию отношений с Японией и для начала, в порядке жеста доброй воли, готовы подписать соглашение о поставках 10 млн. тонн нефти в год (напомню, что в реальной истории США в июле 1941 г. ввели запрет на поставки нефти из США в Японию, что фактически поставило японскую экономику на край гибели)».

Эта альтернатива, которую задаёт Марк Солонин, на самом деле едва не произошла в реальности, о чём мы поговорим позже. Но историк не стал останавливаться на «легенде игры» и лишь её обозначил, так как для него самое главное в статье – показать, как разительно меняется всё при таком ходе событий. Он описывает всё по пунктам:

«Пункт 1. Второй фронт. В реальной истории второго фронта [для СССР] не было. То есть вообще. Ни одного выстрела, ни одной бомбы на всём гигантском протяжении границы между СССР и оккупированным японцами Китаем. И не потому, что партия и правительство в своей великой мудрости подписали с Японией какой-то договор (кто в те дни смотрел на эти бумажки?), а исключительно в результате того, что все силы Японии были брошены в топку грандиозной океанской войны с Америкой, в каковой войне Страна восходящего Солнца и сгорела дотла. Но в нашей альтернативной реальности всё не так.

Японцы переходят границу и одним коротким ударом перерубают тонкую «ветку» Транссиба. Останавливать их некому и нечем – сибирские дивизии переброшены под Москву (и отказаться от этой переброски ни в какой реальности не удалось бы, ибо оборона Москвы в любом случае важнее). И теперь: минус авиазаводы в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре (70% совокупного выпуска Ил-4, т.е. единственного массового типа среднего бомбардировщика), минус авиазавод в Новосибирске (15,5 тыс. истребителей Як-7/Як-9, т.е. почти половина от реального выпуска самого массового в годы войны истребителя советских ВВС), минус хлеб Сибири и Алтая, минус единственный верный союзник СССР – Монголия (не спешите смеяться, это каждая пятая лошадь на фронте, каждая пятая суконная шинель на бойце Красной армии, это 500 млн. кг мяса и весь доступный для промышленности СССР вольфрам). И трудно выразимый в цифрах психологический шок от того, что страна оказалась между двумя жерновами, беспощадно и неуклонно сжимающимися с запада и востока».

МИНУС, МИНУС, МИНУС…

Историк подсчитывает:

«Пункт 2. Танки. Предположим, что японцы проявили разумную сдержанность и ограничились захватом Восточной Сибири, т.е. главные «танкограды» (Свердловск, Нижний Тагил, Челябинск, Омск) остались в руках СССР. Заводы-то есть, а вот из чего танки делать? Минус 27 тыс. тонн американского и английского никеля (три четверти ресурса этого главного легирующего элемента брони танков Т-34), минус 17 тыс. тонн молибденового концентрата (практически полностью покрывает весь реальный расход), минус 34 тыс. тонн цинка, минус 3,3 тыс. тонн феррохрома... Минус 10 тыс. тонн графитовых электродов, минус 49 тыс. тонн электродов для гальванических ванн, минус 14 млн. кг инструментальной стали, минус 45 тыс. металлорежущих станков...

И уже в дополнение к этому отметим минус 12 тыс. готовых ленд-лизовских танков и САУ, минус 7 тыс. бронетранспортёров (своих не было вовсе), минус 2 тыс. паровозов и 11 тыс. вагонов...

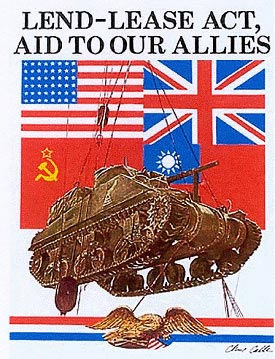

Плакат времён войны

Пункт 3. Боеприпасы. Танки, конечно, привлекают особое внимание любителей компьютерных «стрелялок», но главным средством поражения в годы 2 МВ была артиллерия, которая расходовала горы снарядов. В реальной истории от союзников было получено 123 тыс. тонн готовых порохов и 150 тыс. тонн химикатов для порохового производства, что вдвое превышает расчётный расход на снаряжение боеприпасов к основным пехотным артсистемам. Порох надо засыпать в гильзу – по ленд-лизу получено 266 тыс. тонн латуни. Порох в гильзе – это метательный заряд; то, что мечут, должно ещё взорваться. По ленд-лизу получено 903 тыс. детонаторов, 46 тыс. тонн динамита, 146 тыс. тонн тротила и 114 тыс. т. толуола. А также 603 млн. патронов ружейного калибра, 522 млн. крупнокалиберных патронов, 3 млн. снарядов для 20-мм авиапушек и 18 млн. зенитных снарядов.

В альтернативной реальности ничего этого не будет. Не будет и 8 тыс. зенитных орудий и 6 тыс. комплектов полуавтоматических прицелов к ним. Не будет и лучших советских противотанковых 57-мм пушек ЗиС-2, т.к. очень длинный (73 калибра) ствол удалось расточить только на полученных по ленд-лизу станках.

Пункт 4. Советские снаряды, сделанные из американской латуни, снаряжённые американским порохом и тротилом, привезённые американским паровозом в американском вагоне по американским рельсам (их было поставлено 620 тыс. тонн) надо как-то доставить от станции выгрузки до огневой позиции артиллерийской батареи. Чем везти? Американских грузовиков в количестве 375 тыс. нет. Свои, разваливающиеся на ходу «полуторки» нечем обувать – нет 3,6 млн. американских покрышек, нет и ленд-лизовского каучука, обеспечившего в реальной истории треть собственного производства. Солдат обувать тоже не во что – минус 13 млн. пар кожаных армейских ботинок.

50 тыс. командирских «виллисов» нет. Команды передаются флажками и сигнальными кострами – минус 16 тыс. танковых радиостанций, минус 29 тыс. разнообразных радиостанций для пехоты, минус 619 тыс. телефонных аппаратов и 1,9 млн. км телефонного провода (можно 48 раз обмотать Землю по экватору), минус 4,6 млн. сухих батарей и 10 млн. радиоламп.

Пункт 5. В середине ХХ века исход сражений на земле в значительной степени определялся господством в воздухе. 18 тысяч американских и английских боевых самолётов нет. Если к этому добавить потерю двух сибирских авиазаводов (см. п. 1), то бомбардировочной авиации среднего и дальнего радиуса действия у СССР нет вовсе. В качестве бомбардировщика используется Пе-2, наспех слепленный в «шарашке» НКВД из высотного истребителя, с максимальной бомбовой нагрузкой в 600 кг... Да и непонятно, из чего этот Пе-2 делать – при отсутствии ленд-лизовского алюминия и хромансиля (высокопрочная сталь). Тот же вопрос и по производству истребителей Яковлева. Истребители Лавочкина сделаны из т.н. «дельта-древесины» (многослойной фанеры, говоря проще), древесина у СССР своя, но фенольные смолы для склейки шпона – импортные. Но даже если какие-то самолёты найдутся, то чем же их заправлять?

В реальной истории советские ВВС израсходовали за время войны 3 млн. тонн авиабензина. Одна треть – американский бензин. Вторая треть – бензин собственного производства, доведённый до нужной кондиции смешением с американскими высокооктановыми компонентами. Треть от третьего миллиона сделана на четырёх полнокомплектных американских заводах, привезённых через океан. И не забудем про 6300 тонн тетраэтилсвинца (антидетонационная добавка), они арифметически полностью перекрывали потребности советского производства авиабензина. Поскольку ничего этого нет, и самолёты тихо стоят на земле, то можно даже не вспоминать про отсутствие 12 тыс. тонн ленд-лизовского этиленгликоля (охлаждающая жидкость, которой можно было заправить порядка 250 тыс. авиамоторов)».

НАШЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Тут надо добавить важный нюанс, о котором мы писали в ряде статей. Советские танки и самолёты хоть и замышлялись как передовые, но конструктивно создавались с чудовищными ошибками, а их производство сопровождалось массовым браком – из-за чисто коммунистических причин. Приписки, очковтирательство, тотальное отсутствие качества и контроля за ним, крайне низкий уровень культуры труда, прочие болячки «коммунистического производства». В итоге танки производства СССР (включая Т-34 и КВ) полностью выходили из строя (сами по себе, даже без боя!) всего за несколько недель эксплуатации. А вот танки всех европейских стран служили без ремонта минимум в 10 раз дольше.

Сталин в 1941 году попросил американцев помочь устранить недостатки Т-34, и те были в шоке от того, как бездарно и некачественно создан этот танк, которого хватало только на несколько десятков километров – после чего у танка крошились в порошок трансмиссия и все шестерни, он уже не подлежал никакому ремонту. Именно инженеры из США смогли правильно наладить производство танка Т-34, убирая конструктивные и производственные принципиальные ошибки. Кстати, именно из-за того, что почти вся эта техника была бракованной, она не выдержала в июне 1941 года отступления к «старой границе», и её побросали в этом марш-броске танковые части, даже без единого выстрела по противнику.

А ещё более кошмарной ситуация была с коммунистической авиацией, которая, как и танки, почти вся была бракованной. В европейских странах было скандальным ЧП, если разбивался из-за поломок военный самолёт. Таких случаев там практически не было (особенно в странах с малым количеством самолётов – как, например, Финляндия). А вот в СССР в мирное время сводки были, как во время войны: в иной день разбивалось сразу по несколько бракованных самолётов – и часто гибли их экипажи. С 22 июня 1941 года эту статистику стали записывать в «сбитые немцами самолёты», когда на самом деле предвоенная статистика показывает, что без всякой войны в СССР в год разбивалось более ста самолётов. Так что в 1941-1945 годах порядка полутысячи «летающих гробов СССР» были вовсе не сбиты немцами, а упали из-за брака советских рабочих.

Пуговицы из Чикаго для военного обмундирования

Причина этой принципиальной беды сталинизма понятна: коммунисты превратили всю страну в огромный концлагерь, где труд не просто рабский и подневольный, но и часто выражает тайный протест против тоталитарной системы. Саботаж – это не выдумка Ягоды и Ежова – он был реален! На фронте немцам сдались 4 миллиона из кадровой довоенной РККА в 5,5 миллионов, а в тылу было то же самое «социальное неповиновение»! Есть все основания полагать, что брак военной техники СССР объяснялся не только разгильдяйством самой системы коммунистического производства, но имел и довесок в виде «саботажа от продолжающейся Гражданской войны». Есть огромное число расследований НКВД того периода, в которых некий вредитель чему-то вредит, и массовым в обиходе и в законе стало само определение «вредитель». Всё это, конечно, тоже прибавляло брака к производимой в СССР военной технике и было на порядки масштабнее, чем раскрученные пропагандой случаи в Рейхе, когда агенты Сопротивления эпизодически подменяли начинку авиабомб или делали что-то подобное.

А ЧТО У НЕМЦЕВ?

Марк Солонин продолжает свой анализ и теперь оценивает, что происходит по другую сторону фронта:

«Пункт 6. В реальной истории с первого до последнего дня войны в водах Атлантики, в морских глубинах и в заоблачных высях над океаном шла грандиозная битва; грандиозная не по числу прямо задействованных в морских сражениях людей, а по затратам материальных ресурсов. В частности, с 1939 по 1945 год Германия произвела 1113 подводных лодок совокупным тоннажем в 960 тыс. тонн. Даже считая самым примитивным способом, по весу, эти лодки соответствуют 40 тысячам средних танков типа Pz-III или Pz-IV. Много ли это? Фактически за всё время войны немцы выпустили «всего лишь» 28 тыс. таких танков (включая САУ на их шасси). При этом мы понимаем, что тонна тонне рознь, и подводная лодка по «плотности заполнения» сложнейшими системами (гидроакустика, автономная навигация, дальняя радиосвязь, жизнеобеспечение экипажа, оптика, пневматика, аккумуляторы и пр.) значительно дороже и сложнее танка.

В альтернативной реальности, после выхода англо-американских союзников из войны и свертывания строительства подводных лодок, немцы получают возможность увеличить производство танков в 2-3 раза… И все эти танки уходят на один-единственный Восточный фронт. И теперь эти танки дизельные (в реальной истории большую часть ресурса дизельного топлива Германия потратила для войны на море, а танки отвоевали всю войну на пожароопасном бензине).

Подводные лодки были для немцев главным, но далеко не единственным инструментом войны на море; активно работала авиация, и это снова колоссальные затраты материальных и интеллектуальных ресурсов: тысячи самолётов, сотни тысяч тонн авиабензина, торпеды, мины, локаторы, радиоуправляемые планирующие бомбы Fritz-X, крылатые противокорабельные ракеты Hs-293 (два последних типа оружия, опередившие своё время на десятилетие, были в количестве более 500 единиц применены в боевых действиях, произведено же их было втрое больше). Именно в морскую авиацию была передана большая часть бомбардировщиков «новых типов» – дальние двухмоторные Do-217 и гигантский 30-тонный Не-177. А в альтернативной реальности всё это уходит на Восточный фронт.

Пункт 7. В реальной войне у Германии не было тыла – авиация западных союзников испепелила Германию в самом прямом значении этих слов. Объектами массированных бомбардировок стали четыре пятых немецких городов с населением 100 и более тыс. человек, в 70 городах было разрушено не менее половины жилых строений. В среднем от 12 до 15 млн. немцев каждую ночь просыпались от воя сирен воздушной тревоги и, хватая в охапку детей, бежали в бомбоубежища – с понятными последствиями для производительности их труда на следующий день.

В 1944 году на Германию обрушилось 915 килотонн бомб, в отдельные месяцы «тоннаж» доходил до 110 килотонн. Это пятьдесят «хиросим» в месяц (американские эксперты, изучавшие после окончания войны последствия атомной бомбардировки Хиросимы, подсчитали, что для достижения такого же разрушительного эффекта потребовалось бы сбросить 2,1 килотонны обычных боеприпасов). 21 килотонна сброшена на Штутгарт, 22 на Дортмунд, 35 на Кёльн, 36 на Эссен. Берлин за время войны бомбили 363 раза, на город сброшено 45,5 килотонн бомб, зона полного разрушения достигла 26 кв. км – в пять раз больше, чем в Хиросиме.

Пункт 8. В реальной истории Германия пыталась сопротивляться. 10 тыс. зенитных орудий защищали небо над «рейхом». Считая по весу и стоимости, эти 10 тыс. «конвертируются» по меньшей мере в 35 тыс. противотанковых пушек, причём речь идёт о 75-мм Pak-40 (в реальной истории их было выпущено менее 11 тыс. единиц), которые пробивали броню «тридцатьчетвёрки» с вероятностью более 90%.

Поскольку традиционные средства ПВО оказались бессильны, немцы создавали и бросали в бой всё более и более сложную военно-техническую «экзотику». Наземные радиолокаторы, бортовые радиолокаторы, сопряжённые с радаром автоматические зенитные прицелы, радиоуправляемая зенитная ракета «Вассерфаль», ракетный истребитель Ме-163, двухмоторный реактивный истребитель «Мессершмидт» Ме-262, ракетный истребитель вертикального старта (своеобразная «пилотируемая зенитная ракета») Ва-349, реактивный истребитель Не-162…

Всё перечисленное реально летало и стреляло. Реактивный Ме-262 был выпущен в количестве 1433 единицы, ракетных Ме-163 сделали более 400. В отчаянной попытке выбить Британию из войны германские инженеры создали первую в мире крылатую ракету Fi-103 (она же «Фау-1»); производство было поставлено на поток, выпущено порядка 8 тысяч (!) крылатых ракет. Беспримерным достижением стало создание баллистической ракеты средней дальности «Фау-2». Огромное сооружение высотой с 4-этажный дом разгонялось жидкостным ракетным двигателем до гиперзвуковой скорости 1700 м/сек, ракета выходила за пределы атмосферы (высота траектории 90 км) и доставляла тонну взрывчатки на расстояние в 320 км. Совокупный выпуск этого чуда техники составил 5200 единиц! В какое количество миллионов «фауст-патронов» для Восточного фронта надо пересчитать эти 5 тыс. баллистических и 8 тыс. крылатых ракет?

Всё это бесконечное обилие цифр сводится к тому, что в предложенной альтернативной реальности у СССР было бы в 3-4-5 раз меньше оружия и боеприпасов, а у немцев на единственном Восточном фронте – в те же самые 3-4-5 раз больше техники и раза в полтора больше людей. И всё это сущие мелочи по сравнению с самым главным:

Пункт 9. У гитлеровской Германии был огромный флот надводных боевых кораблей. В реальной истории с первого до последнего дня войны он боролся с флотом западных союзников. В нашей альтернативной реальности эта армада – два новейших линкора («Тирпиц» и «Шарнхорст»), три тяжёлых крейсера («Дойчланд», «Адмирал Шеер», «Принц Ойген»), два старых линкора («Шлезиен» и «Шлезвиг-Гольштейн»), три лёгких крейсера («Эмден», «Лейпциг», «Нюрнберг») и десятки эсминцев – на всех парах идёт через Босфор в Чёрное море. В реальной истории Турция, за спиной которой стоял англо-американский блок, закрыла проливы для немцев, в альтернативной реальности турки ограничиваются дипломатической нотой с выражением глубокой озабоченности (если только сами не присоединяются к походу против СССР).

В реальной истории немцы силами авиации и десятка торпедных катеров (ни одного надводного корабля класса эсминца или выше у кригсмарине в Чёрном море не было) загнали советский Черноморский флот в район Поти-Батуми, где тот и простоял до конца войны. Нет оснований усомниться в том, что появление в Чёрном море крупных сил надводного флота Германии завершилось бы вторым за четверть века затоплением Черноморского флота и беспрепятственной высадкой немецкого десанта на черноморском побережье Грузии. От Батуми до Баку 700 км по прямой, и самое большее через месяц немцы или захватывают нефтепромыслы, или сжигают их дотла ударами авиации…

Для Советского Союза потеря бакинской нефти означает катастрофу стратегического масштаба. Западносибирской нефти ещё не было вовсе, а так называемое «второе Баку» – месторождения Татарии и Башкирии – давало не более 5-7% от добычи «первого Баку». Красная армия теперь воюет на тачанках, в уральских колхозах пашут на бабах. Чем, где и когда закончилась бы при таких условиях война?»

ЧЕРЧИЛЛЬ СПАС СССР

По условиям ленд-лиза продукты были бесплатными, как и всё остальное, что в войну расходовалось, тратилось, приходило в негодность

Как видим, без Британской империи и США Советский Союз проиграл бы войну Гитлеру ещё в 1941 году. Марк Солонин оценил только технические аспекты вопроса, но не стал оценивать политические и моральные. Во-первых, в СССР продолжалась Гражданская война – в 1937-1938 годах Сталин устроил чудовищный геноцид против народов СССР, а также уничтожил лучшую часть офицерского состава РККА. Во-вторых, Сталин выступал как агрессор и оккупант: оккупировал часть территории Румынии, Польши, Финляндии, страны Балтии. Местное население там относилось к Красной армии враждебно, а сама Красная армия понимала, что это не её земли и не её люди. Кстати, немецкие войска отпустили по домам около 300.000 военнопленных беларусов и украинцев, пленённых в первые месяцы войны.

Причём сами немцы были шокированы: им сдалось 4 миллиона кадровых военных РККА! Такого история ещё не знала! Не сдавались только евреи, комиссары и пограничники (они входили в систему НКВД), так как Гитлер приказал их в плен не брать и расстреливать на месте. Как вообще воевать в таких условиях, когда немцам за полгода войны сдалось 80% кадровой довоенной армии СССР? Не вызывает ни малейших сомнений, что Москву зимой 1941 года спасли усилия Британской империи.

Интересно, что Сталин не просил никакой помощи у Черчилля, тот сам её предложил, по своей инициативе, в личном письме 8 июля 1941 года. В Лондоне решили (вполне справедливо – рассуждая, как Марк Солонин), что Гитлер может быстро разгромить СССР, и для того, чтобы война там хоть немного затянулась, надо помочь Сталину. Эта помощь не только затянула войну, но и спасла СССР от поражения в войне. Однако было ли это нужно для Британской империи?

Как пишут историки, Уинстон Черчилль имел какую-то личную антипатию к немцам, потому отказался от предложения мира Англии из речи Адольфа Гитлера от 19.07.1940. Развилка в реальной истории наступила 9 мая 1940 года: тогда после разбора в Парламенте Англии поражения в Норвежской операции премьер-министр Чемберлен подаёт в отставку. В реальной истории на пост премьера претендовали двое: Черчилль и Галифакс. Если бы премьером стал Эдвард Галифакс – верный последователь соглашательской линии Чемберлена – то он бы без колебаний принял предложение Гитлера о мире от 19.07.1940.

Гитлер тогда особо выделял: «Я не требовал от Франции и Англии ничего другого, кроме Мира! …Мистер Черчилль только что снова заявил, что он хочет войну! …Но для миллионов других людей возникнут большие страдания, и господин Черчилль, возможно, в этот раз, в порядке исключения поверит, когда я, как пророк, произнесу следующее: вследствие этого будет разрушена большая империя. Мировая империя – уничтожить которую или нанести ущерб ей никогда не входило в мои намерения. …В этот час я чувствую себя обязанным перед моей совестью и ещё раз призываю к Разуму, направленному также в Англию».

В планы Гитлера не входило разрушение Британской империи, так как тогда во всём мире настал бы полнейший хаос, государственность обретали бы колонии Лондона, а Гитлер выступал бы в роли могильщика мировой колониальной системы. Историки пишут, что Черчилль отказался от предложенного Гитлером мира из-за глобальных соображений: «Смириться с поражением союзника – Франции, смириться с захватом Польши, Бельгии, Голландии, Дании, Греции, Югославии? Отдать союзнику Гитлера – Муссолини – Египет? Отдать Японии Индокитай?»

О своей ошибке Черчилль понял позже, когда 5 марта 1946 года он в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, США, признал, что главным врагом на самом деле был коммунизм Сталина. Российские историки посчитали, что коммунистическая идеология Ленина-Сталина привела к убийствам на почве социальной и этнической ненависти более 100 миллионов человек. В Кампучии обученный в Москве коммунист Пол Пот уничтожил в конце 1970-х вообще половину населения этого государства – всего за 3 года. После Второй мировой войны коммунистическая система – распространившись при ошибочном политическом решении Черчилля в 1941 году – уже на Азию, уничтожила десятки миллионов человек во многих странах. Словно Мамай прошёл по КНР, Вьетнаму, Лаосу, Камбодже – а Корею с корейским народом Сталин разделил пополам, что продолжается и по сей день.

При этом историки считают, что именно Сталин привёл к власти Гитлера: он был ему нужен для своей миссии «освобождения Европы от фашизма». Об этом, например, пишет сбежавший на Запад Виктор Суворов (его настоящая еврейская фамилия – Резун) в книге «Ледокол». План был простым: Москва освобождает страны Европы от фашизма и включает их в состав СССР. Главная ошибка этого плана заключалась в уверенности Кремля, что, дескать, все трудящиеся Европы свергнут своих эксплуататоров и будут встречать русские танки с цветами и караваями. Причём этого же ждали от немецких трудящихся, когда Гитлер напал на СССР. Какая наивность!

Как убедительно показал историк из Самары Марк Солонин, у Сталина не было сил для такого завоевания Европы, и без помощи Британии и США он не смог бы победить в войне. Это чётко понимал Черчилль, потому сам первый предложил помощь Сталину в личном письме 8 июля 1941 года.